Zur Wetterlage im Kindergarten

Gute Luft im Kindergarten, regionaler Einkauf von Lebensmitteln, Gemüse und Kräuterbeete zum Selberernten, Wald- und Naturerfahrungen, der tägliche Gartenbesuch oder Experimente in der „Spürnasenecke" laden Kinder ein, das Klima unserer Welt mit allen Sinnen und aus verschiedenen Blickwinkeln kennenzulernen. Doch „gutes Klima“ kann noch so viel mehr sein. Wir möchten das Klima des Miteinanders betrachten – im und rund um den Kindergarten. Wer gutes Klima spürt und sich wohlfühlt, kann lernen und wachsen.

Ob Eltern, Kinder oder Kolleg*innen - alle sollen mit dem gutem Gefühl „Schön, dass du da bist“ zu uns kommen und sich sicher und geborgen fühlen. In unserem Pfarrkindergarten St. Elisabeth möchten wir Wege und Möglichkeiten für ein gutes Klima aufzeigen, allen gilt ein Willkommensgruß (oder Welcome, Bonjour, Ongi etorri, Cháo múng, Merhaba usw.).

Das Haus, ein altes Schlossgemäuer mit großem Garten, ist eine grüne Stadtoase in der Nähe des Salzburger Bahnhofs, wo viele verschiedene Kulturen, Sprachen und Lebenswelten aufeinandertreffen. In unserer relativ kleinen Einrichtung (eine Kindergarten- und Kleinkindgruppe) schaffen wir Raum für Begegnung und bemühen uns von Grund auf um eine familiäre Atmosphäre. Familien mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Lebensweisen treffen sich hier und lernen an- und voneinander. Unsere Kleinheit ermöglicht es, dass sich Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen wohlfühlen können – auch solche, die in großen Häusern oder durch ein offenes Konzept überfordert sind.

Nur wo es mir gut geht und ich mich wohlfühle, kann ich mich entwickeln, lernen und vor allem sein, wie ich bin.

Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung

In unserem sozial breit gefächerten Stadtteil werden wir mit unterschiedlichen Themen, Situationen und Herausforderungen konfrontiert. Beispielsweise sind in der Nachbarschaft eine Notschlafstelle, eine Sozialberatung und ein Drogenbus angesiedelt. Auch Lärm durch die Bahnhofsnähe gehört zu unserem Alltag. Wir arbeiten in einem Netzwerk, was bedeutet, dass wir über den Rand des Kindergartenzauns schauen und Angebote des Sozialraumes einbinden. Dabei nutzen wir die Möglichkeiten in der Umgebung wie Angebote der Pfarre, Besuche im nahen Bibelmuseum und der Stadtbibliothek, Einkauf am Wochenmarkt oder ein Ausflug ins Theater. Die Stadtteilarbeit bietet immer wieder Aktivitäten für Eltern und Kinder außerhalb der Kindergartenzeit an.

Wichtige Fragen für uns lauten:

• Wie sind wir selbst aufgewachsen und wie wurden wir sozialisiert?

• Was ist uns bekannt und was ist neu? Wo und wie wachsen unsere Kinder auf? Kennen wir den Sozialraum bzw. die Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien?

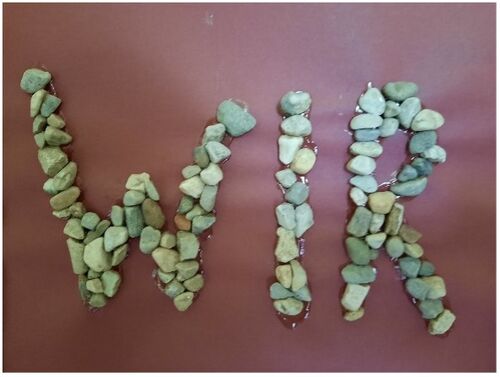

Die bunte Vielfalt in und um unseren Kindergarten war Anlass, uns intensiv und partizipativ mit dem Thema Diversität zu beschäftigen. Daraus entstand gemeinsam mit allen Beteiligten ein Konzept, das nicht nur zur Ansicht in der Garderobe aufliegt, sondern das wir täglich zu leben versuchen. Unter dem Motto „Gemeinsam unterschiedlich“ gehen wir offen aufeinander zu und möchten Schritt für Schritt ein Klima des Miteinanders schaffen.

Dafür braucht es – die leider im Alltag oft zu wenig vorhandene – Zeit zum Kennenlernen der Familien, der Lebenswelten, Kulturen, Bedürfnisse und Interessen. Besonders wichtig sind uns Werte wie Akzeptanz, Respekt, Transparenz, Partizipation, Beziehung, Vertrauen, Wertschätzung, Offenheit und Begegnung.

Wie entsteht gutes Klima in elementarpädagogischen Einrichtungen?

Echtes Miteinander und ein gutes Klima brauchen den Austausch, verschiedene Sichtweisen, Blickwinkel, Gedanken. Nur so entstehen neue Ideen. Das gilt für Erwachsene wie auch für Kinder.

Die Beschäftigung mit theoretischen Grundlagen hilft uns, professionell und fundiert zu handeln. Ein Ansatz, auf den wir uns stützen und der unsere Einstellung widerspiegelt, ist die „Kultursensitive Frühpädagogik“ nach Jörn Borke und Heidi Keller. Diese beiden deutschen Größen der Entwicklungspsychologie beschreiben Bausteine, welche notwendig sind, damit Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen gut miteinander wachsen und leben können. Sie haben dabei die unterschiedlichen Kulturen, in denen wir aufwachsen, im Fokus. Diesen Ansatz haben wir als Grundlage unserer Begegnungen ausgewählt, wodurch jenes gute Klima entstehen kann, in dem sich alle willkommen und angenommen fühlen.

Wie wird gutes Klima spürbar?

Willkommenskultur

Jede elementarpädagogische Einrichtung muss sich fragen: Wie werden Kinder und Eltern bei uns willkommen geheißen?

Wenn wir jede Familie respektieren und die Bedürfnisse von Kindern sowie Eltern wahrnehmen wollen und wenn wir möchten, dass sich alle bei uns wohlfühlen, dann heißt das bei uns konkret: Wir schaffen Raum und Zeit dafür. So gibt es etwa im Eingangsbereich des Gruppenraums und in der Garderobe einen Sitzbereich für Eltern. Wir laden sie ein hereinzukommen, kurz zu verweilen oder etwas zu lesen.

An Begegnungsnachmittagen stehen das gemütliche Zusammensein und der gegenseitige Austausch im Vordergrund. Dabei erleben wir immer wieder, wie Eltern aus unterschiedlichen Kulturen aufeinander zugehen, sich gegenseitig Hilfe anbieten und Freundschaften entstehen. In kleiner Runde ist es oft angenehmer, sich zu öffnen oder zu sprechen.

Und zum Abschluss jedes Kindergartenjahres werden alle Familien gefeiert. Sie erhalten von den Kindern kreativ gestaltete Familiengeschenke, die ihre Einzigartigkeit ausdrücken.

Bedürfnisorientierung

Die Bedürfnisse, Stärken und Interessen jedes einzelnen Kindes werden wahrgenommen.

In regelmäßigen Kinderkonferenzen können alle ihre Ideen mitteilen, Wünsche für den Tagesablauf äußern oder einfach über Themen und Veränderungen von Spielbereichen diskutieren. Immer wieder bietet die Mutter eines ehemaligen Kindergartenkindes Workshops zur gewaltfreien Kommunikation an.

Täglich reflektieren wir mit den Kindern im Mittagskreis ihren erlebten Tag. Dazu werden Gefühlskarten verwendet. Wer etwas sagen möchte, dem wird zugehört.

Einen wesentlichen Teil unseres pädagogischen Konzepts macht der Anti-Bias-Ansatz aus, der die vorurteilsbewusste Erziehung und Bildung betont. Bei der Gestaltung der Räume und Spielbereiche bemühen wir uns darum, die freie Entfaltung der Kinder zu ermöglichen und ihre vielfältigen Lebenswelten widerzuspiegeln. Wer allein sein oder einmal durchatmen möchte, hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder es sich im Snoezelen-Raum bei der Wassersäule gemütlich zu machen.

Auch Noise-cancelling-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung können jederzeit genützt werden.

Transparente Arbeit

Unseren Kindergartenalltag und die pädagogische Planung machen wir für die Eltern mit aktuellen Fotopräsentationen in der Garderobe sichtbar und an so genannten Mitmachtagen haben Eltern die Möglichkeit, ihre Stärken und Interessen einzubringen. Dabei ist alles möglich und das Angebot basiert auf Freiwilligkeit. Alle Ideen sind willkommen, etwa dass eine Mutter eine Vorlesestunde und eine andere Kinderyoga anbietet, ein Vater mit den Kindern jongliert oder ein Kasperltheater von Eltern vorgespielt wird. So gut wie möglich binden wir Mamas und Papas auch in unsere Projekte ein und lassen sie daran teilhaben. Beim Zirkusprojekt etwa konnten Eltern selbst Trapeze und Trampoline ausprobieren. Wichtig ist uns dabei, auf niemanden Druck auszuüben oder niemanden zu überfordern.

Teamkultur

Durch unsere unterschiedliche Ausbildungen, Erfahrungen und Kulturen ergänzen wir uns im Team gegenseitig. Dass wir multiprofessionell sind, haben wir nicht ausdrücklich so gesucht, es hat sich einfach so ergeben. Zum guten Klima unter uns Fachkräften trägt Supervision bei, bei der Themen ehrlich angesprochen werden, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Die Leitung versucht, sich viel Zeit für Mitarbeiter*innengespräche zu nehmen, um sich gegenseitig auszutauschen, Aufgaben zu beleuchten, Wünsche zu hören und vielleicht auch Privates zu erfahren. Im gegenseitigen Austausch entstehen oft neue Bilder über die Teammitglieder und alle erfahren etwas über die Kolleg*innen.

Gemeinsame Aktivitäten wie ein Teamtag oder ein Begrüßungsfrühstück zu Kindergartenbeginn helfen dabei, sich näher kennenzulernen und in einen Austausch zu kommen. Kinder sind sehr feinfühlig und spüren, wenn das Miteinander im Team nicht rund läuft.

Nur durch Reflexion können wir uns im Team weiterentwickeln, etwas verändern, neue Wege gehen, Bewährtes belassen und Gutes wiederholen. Wiederkehrende Reflexionen ermöglichen eine rückmeldefreundliche Kultur in der Einrichtung.

Eigene Reflexionsblätter zeigen uns, wie Eltern konkrete Bereiche wahrnehmen (z.B. Fühlen wir uns willkommen? Wie wurde die Eingewöhnung empfunden? Ist der pädagogische Alltag transparent gestaltet?).

Umgang mit Konflikten

Nicht alles gelingt immer perfekt und wir alle lernen aus unseren Erfahrungen. Das gilt für Herausforderungen des Alltags, persönliche Lasten, aber auch für weitreichende gesellschaftliche Probleme und Krisen. Wenn es blitzt und donnert, suchen wir aktiv das Gespräch und begegnen einander auf Augenhöhe. Wertschätzung ermöglicht offene Gespräche und empathisches Handeln.

Manchmal ecken wir an oder es entstehen Grenzen und wir bzw. die Eltern benötigen Unterstützung von außen und von anderen Stellen. Ein direktes, niederschwelliges Angebot stellt beispielsweise das von der Caritas in Oberösterreich und Salzburg angebotene Projekt „Mosaik – Soziale Arbeit im Kindergarten“ dar. Hier erhalten Eltern, aber auch Teammitglieder schnell einen Gesprächstermin für ihre Anliegen jeglicher Art.

Sicher fühlen sich Menschen nur in einem guten Klima, in dem alle darauf vertrauen können, mit ihren Bedürfnissen, Sorgen und Problemen ernstgenommen zu werden. Das gilt auch im elementarpädagogischen Bereich – für Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte.

Bildnachweis: Pfarrkindergarten Salzburg-St. Elisabeth

Stephanie Hamberger, MA

Sprachförderin im Pfarrkindergarten St. Elisabeth, Sprachkoordinatorin St. Erentrudis Stiftung, Erziehungswissenschafterin, Lehrende an der PH Salzburg.

Sandra Kobler, BA

Leiterin des Pfarrkindergartens St. Elisabeth (St. Erentrudis Stiftung), Montessori- u. Integrationspädagogin, Sozialarbeiterin, Lehrende am BFI Salzburg.

Mehr zu frühkindlich-pädagogischen Themen finden Sie in UNSERE KINDER - das Fachjournal mit gelungener Verbindung zwischen praxisnaher Theorie und fachlich fundierten Berichten aus der Elementarpädagogik!